この記事は名古屋のパワースポットとして有名な熱田神宮の歴史とともに時代ごとの関連した出来事についてまとめてあります。

最初に言っておきますが今回は長いです。

全ては読みきれないと思います。

なので自分が気になるところだけ読んでください。

なお、御朱印やご利益のことが知りたい方はこちらをご覧ください。

創祀

草薙神剣の誕生

第12代景行天皇の皇子である日本武尊は東国平定の命(東征)を受け、伊勢神宮に参拝し倭姫命から”天叢雲剣”と”火打ち石”を授けられました。

その後、尾張国火上の里(現在の緑区大高辺り)の国造である乎止与命の館に立ち寄られて討伐に向かいました。

現在はこの地に熱田神宮境外摂社の氷上姉子神社が建てられ、御祭神に乎止与命の娘の宮簀媛命が祀られています。

氷上姉子神社についてはこちらをご覧ください。

駿河国(現在の静岡県)で狩りをしていた時に賊は野に火を放って日本武尊のことを焼き滅ぼそうとしました。

日本武尊は倭姫命から授かった天叢雲剣で草を薙ぎ払い、火打ち石で向かい火を点け賊を滅ぼしました。

このことから神剣の天叢雲剣を”草薙神剣”と言われるようになり、その地は焼津(静岡県焼津市)と呼ばれるようになりました。

熱田神宮の始まり

日本武尊は東国を平定(東征)した後に尾張国に帰られ、乎止与命の娘である宮簀媛命を妃とされました。

日本武尊は天皇から伊吹山の平定の命を受けますが草薙神剣を宮簀媛命のもとに置いて出発しました。

ですが伊吹山中で病に倒れ、都に帰る途中の伊勢国能褒野(現在の亀山市)で亡くなられました。

宮簀媛命は託された草薙神剣を尾張氏一族の祭場としていた熱田の地にお祀りしました。

これが景行天皇43年(113年)熱田神宮の始まりです。

日本武尊について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

古代

弥生時代〜古墳時代

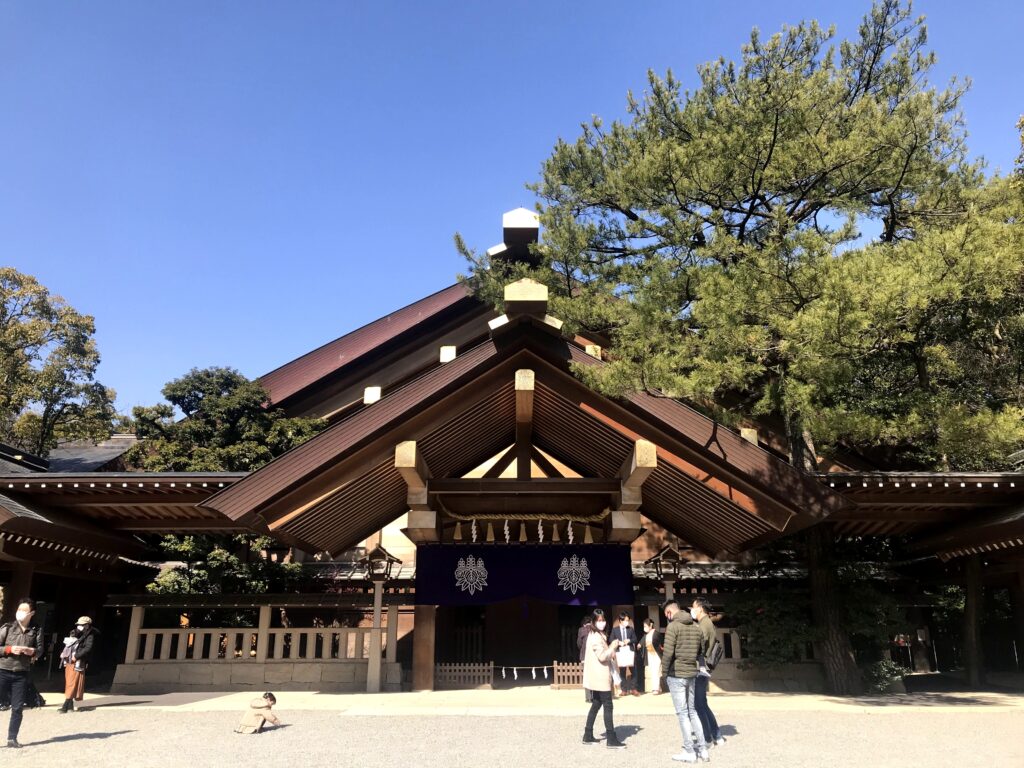

熱田神宮は名古屋城から南に伸びる標高8〜15mの熱田台地の南端に鎮座しています。

台地上には稲作が始まった弥生時代の宮廷式土器が高蔵遺跡や熱田神宮境内遺跡などがあります。

豪族の墓である古墳も存在し、日本武尊が白鳥となって舞い降りたという白鳥古墳や宮簀媛命の墓といわれる断夫山古墳もあります。

なお、断夫山古墳では東海地区初の御墳印がいただけます。

断夫山古墳についてはこちらをご覧ください。

熱田神宮ではこの2つの古墳を御陵として祀り、毎年5月8日に御陵墓祭を行っています。

飛鳥時代

天智天皇7年(668年)に外国の賊徒が草薙神剣を境外に持ち出そうとした事件があって以降、神剣は一時宮中に留め置かれましたが天武天皇朱鳥元年(686年)に熱田に戻られました。

現在では5月4日の夜に神剣が戻られることを喜び「おほほほ・・・」と笑う酔笑人神事が行われます。

翌日5日には神輿が西門へ渡御され都に向かって皇室や国家の平安をお祈りする神輿渡御神事が行われます。

平安時代

承和12年(845年)に第54代仁明天皇の御前で113歳の尾張浜主が自作の”和風長寿楽”を舞い

「翁とてわびやはおらむ草も木も栄ゆるときに出て舞ひてむ」

と和歌を詠みお褒めに預かりました。

浜主は熱田神宮に縁の伶人(楽人)といわれています。

現在も5月1日に神楽殿前に舞台を組み、平安時代さながらに舞楽神事が催されています。

また、平安頃の舞楽面も多数現存しています。

治承3年(1179年)に太政大臣の藤原師長は平清盛により都を追われ尾張国井戸田荘(現在の瑞穂区)に来ました。

琵琶の名手であった師長は故郷を願って熱田神宮の神前で秘曲の”流泉”などを演奏したところ大神が感動して社殿が揺れ動き、人々も感銘したといわれています。

その後、師長は罪を許され都に帰るとき愛器である白菊の琵琶を熱田神宮に奉納し、現在もその写しの琵琶が残されています。

中世

武家政権のころ

武士が台頭するころ、熱田神宮の大宮司である藤原季範の娘(由良御前)が源氏の棟梁である源義朝に嫁ぎました。

その子供が征夷大将軍となった源頼朝です。

頼朝は鎌倉の地に武家政権の幕府を開いた後、外祖父が大宮司を務める熱田神宮を篤く崇敬し、鎌倉の鶴岡八幡宮に”熱田社”を勧請しました。

また、牛若丸(源義経)が奥州藤原氏のもとに向かう時に大宮司を烏帽子親として元服したと伝えられています。

南北朝のころ

熱田神宮大宮司は第96代後醍醐天皇の武臣として仕え、熱田大神の神威を背景にその勢力を伸ばしていました。

さらに、知多半島南端に羽豆崎城を構えて関東と近畿を結ぶ海路の要路を押さえて、後醍醐天皇の皇子である宗良親王も尾張から伊勢への通行をも手助けしています。

一方で建武2年(1335年)に足利尊氏は先祖が熱田神宮大宮司家とつながるという縁と神剣を祀る社から権宮司田島氏に戦勝祈願を依頼しています。

蓬莱伝説

東の海に蓬莱島があり、不老不死の仙薬があると中国では伝えられています。

熱田神宮はその蓬莱であると鎌倉時代後期の「渓嵐拾葉集」という書物などに書かれています。

応永19年(1412年)に奉納された鏡や蒔絵箱には蓬莱文様が散見できるのはこうした伝承によるものだと思います。

また、熱田大神が中国に渡って楊貴妃となった話はあまりにも有名で歌人の間で歌にもされています。

これも蓬莱伝説の中から生まれた物語です。

室町時代

応永26年(1419年)や長禄2年(1458年)の遷宮は将軍足利家からの援助をうけて行われ、第8代足利義政は表着や檜扇などの装束類や神宝を奉納しました。

これらは今にも伝えられていて、重要文化財に指定されています。

この頃架けられた橋が”二十五丁橋”で名古屋最古の石橋とされていて、享禄2年(1529年)の「熱田神宮古絵図」にも描かれています。

また二十五丁という名前は板石が25枚並んでいることからそう呼ばれています。

近世

安土桃山期

織田信長

永禄3年(1560年)織田信長は桶狭間の戦いに臨む時、まず熱田神宮に戦勝を祈願しました。

結果は見事今川義元を倒し勝利しました。

この戦いには大宮司の千秋季忠も参戦しました。

境内の信長塀はそのお礼に寄進されたものだそうです。

戦国期の混乱で社殿の荒廃が進んだものの織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の三英傑により熱田神宮の基盤が確立されました。

特に織田信長は社殿の荒廃に心を痛め、度々造営を命じています。

豊臣秀吉

豊臣秀吉は天正18年(1590年)に熱田門前町の発展のために押売り、狼藉、喧嘩口論の停止、伝馬役の停止、売買物の諸役免除などの禁制を出しました。

翌年(1591年)には秀吉の母である大政所が参拝し、社殿の造営を命じて大宮司に領地も与えています。

慶長3年(1598年)秀吉が病気になったときには平癒祈願に神職が伏見城まで出向いています。

熱田神宮境外摂社の高座結御子神社には秀吉が幼い頃に訪れたとされる太閤出世稲荷が末社としてあります。

高座結御子神社についてはこちらをご覧ください。

江戸時代

徳川家康

徳川家康は幼い頃、熱田町の加藤図書助宅に織田方の人質として3年ほど幽閉されていました。

このことから熱田には特別な思いがありました。

慶長3年(1598年)米500石を寄進し2年後(1600年)には本宮、別宮八剣宮など社殿の修復造営を命じています。

なお鎮皇門は加藤清正による造営です。

慶長13年(1608年)の尾張国の検地では熱田町は神領地として年貢や諸役などが免除されました。

徳川義直

初代藩主徳川義直は神道に関心を持ち「神祇宝典」を著しました。

寛永2年(1625年)に藩主として初めて威儀を正して参拝し以後も数度参拝しています。

また、神職に宛てては神社を護ることを第一と命じた条文を出すなど手厚く保護しています。

熱田神宮にも篤い崇敬の誠を捧げ寛永13年(1636年)には長さ2.6mもある神宝「鵄尾琴」を奉納しています。

中期

慶長5年(1600年)の造営が行われたのち社殿の修復は行われませんでした。

大宮司以下神職は寛永15年(1638年)以後、毎年幕府に修復の誓願を粘り強く続けた結果、ようやく貞享3年(1686年)第5代将軍徳川綱吉の命により80年ぶりの修繕造営することができました。

松尾芭蕉は修復となった熱田神宮を参拝し「研ぎ直す鏡も雪の花」と詠みました。

これ以後、尾張藩主の命によって定期的に修繕造営が行われました。

宮の宿

東海道五十三次「宮の宿」から次の桑名宿へは船で海上七里を渡海するものでした。

宿場名の”宮”は熱田神宮が鎮座していることから名付けられています。

大名の宿である本陣は2軒、一般の旅人の宿である旅籠は大小合わせて248軒あり、元禄12年(1699年)では人口が1万余人を超える街道一の賑わいでした。

広重の絵は5月5日の祭礼に熱田の街の人々が裸馬を仕立てて参拝するさまを描いたものです。

近代

明治維新のころ

慶応2年(1866年)の遷宮では第121代孝明天皇が「格別の御社柄」と仰せられ、弁官が遣わされて斎行しました。

明治元年(1868年)6月に第122代明治天皇は王政復古の奉告に伊勢神宮と熱田神宮にだけ勅使を御差遣になりました。

天皇は同年9月27日に熱田神宮ご参拝のあと、八丁畷(現在の瑞穂区神穂通)の神田で農民が新穀を収穫する様子をご覧になり農は我が国の基であることをお示しになられました。

明治期

明治4年(1871年)に明治政府から官幣大社に指定されました。

その後、明治26年(1893年)には尾張造の社殿から神明造の社殿に改造されました。

これは時の宮司である角田忠行が三種の神器を奉納するにふさわしい熱田神宮のあり方を考え、伊勢神宮と同様な社殿とすることを政府に建言した結果、国費により尾張造から神明造に社殿が改められました。

これは勅使参向のもと同年4月に遷座が厳粛に斎行されました。

大正期

大正6年(1917年)の例祭に勅使が参向される勅祭社となりました。

これは明治26年(1893年)のご改造ののちも三種の神器奉斎の由緒にふさわしいご待遇の働きかけが行われて結果です。

さらに国費と御内帑金を賜り、境内の拡張整備工事が始まり昭和10年(1927年)に竣工しました。

昭和10年(1935年)にはご改造後最初の遷座が斎行され、年々増加する参拝者に対応する境内と社殿が整えられました。

大正天皇と献詠祭

明治39年(1906年)皇太子時代の第123代大正天皇はご参拝の折に、樟をお手植えになりました。

このことが契機となり、明治44年(1911年)11月18日に「寄樟祝」と題して第1回の献詠会が盛大に催され、現在も9月第4日曜日に恒例祭として鎮皇門しています。

日本武尊千八百年祭

日本武尊は上記にもあるように熱田神宮の創祀に深く関わる古代の英雄で古代日本の統一に多大なる功績を残されました。

日本武尊が能褒野で亡くなり、白い鳥となって天高く昇った時から1800年に当たり、熱田神宮では「日本武尊千八百年祭」をとり行いました。

それから100年後の平成25年(2013年)に「御鎮座千九百年祭」を賑々しく奉仕しました。

現代

戦後の復興

戦争が激しくなった昭和20年(1945年)空襲に遭い境内の神楽殿や鎮皇門など建造物の大半が焼失し、御神体は無事でしたが本殿も被災したためにやむなく解体されました。

戦後多くの人々から社殿の復興が望まされ昭和24年(1949年)に造営会が結成され全国から多くの浄財が寄せられました。

昭和30年(1955年)11月11日に皇大神宮(内宮)の御正殿を譲り受け、熱田神宮の本殿として遷座を斎行したした。

場所・最寄駅

住所は「〒456-8585 愛知県名古屋市熱田区神宮1丁目1−1」です。

最寄駅は多くあります。

地下鉄名城線「神宮西駅」から徒歩約5分。

地下鉄名城線「伝馬町駅」から徒歩約6分。

名鉄名古屋本線「神宮前駅」から徒歩約5分。

JR東海道本線「熱田駅」から徒歩約12分。

なお、十分な広さの駐車場があるので車でも大丈夫ですが祭事などの時は駐車場が混んでいて、駐車出来ないかもしれません。

コメント