今回は尾張國三大古墳の第壱番である断夫山古墳に行ってきました!

神社やお寺ではないので御朱印とは言わず御墳印と言うそうです。

今回は内容が短いのでぜひ最後までご覧ください。

こちらの記事でも少し紹介しています。

断夫山古墳について

| 全長 | 約150m |

| 前方部 | 幅:約120m、高さ:16.3m |

| 後円部 | 直径:80m、高さ:13m |

| 築造時期 | 5世紀後半〜6世紀前半 |

前方後円墳である断夫山古墳は永らく熱田神宮の所有地として管理されてきましたが、第二次世界大戦後に名古屋市の戦災復興事業として仮換地されたことにより昭和55年に愛知県の所有となりました。

愛知都市公園として整備が進められ東海地区随一の威容を誇る墳丘を望むことができます。

昭和62年には国史跡指定になりました。

令和2年(2020年)に行われた発掘調査では墳丘東側に古墳を囲む周濠の存在が確認されました。

周濠の外縁、周堤にあたる部分の上部は江戸時代に削平されていますが少なくとも高さが5.6m以上あり、令和2年12月の調査状況では周濠の底面との高低差は2.0m以上となることが判明しているそうです。

また、職員の方にいえば古墳に登る事が出来ます。

私も登りましたがただの丘でした笑

断夫山古墳とヤマトタケル

「古事記」「日本書紀」ではヤマトタケルは東征のとき、この尾張の地で豪族の娘であるミヤズヒメと結婚の約束を交わしたと書かれています。

その後ヤマトタケルは東征の帰りに死に白鳥となって飛び立ったとされています。

このヤマトタケルの墓が白鳥古墳であり、ミヤズヒメの墓が断夫山古墳であると言われています。

断夫山古墳と尾張氏

前方後円墳という形は近畿地方で勢力を伸ばしていた大和王朝が伝えた墳形です。

また、その大きさは古墳に葬られている人物もしくはその権力を受け継いだ人物の権力の強さを物語っています。

「古事記」「日本書紀」によれば尾張連草香の娘であるメコヒメが継体天皇の妃になったことがあります。

このことから熱田台地に本拠地を置いていた尾張氏は”連(むらじ)”という高い地位を与えられ大和王朝と姻戚関係のあったことが推測されます。

そのため断夫山古墳はこの尾張氏の墳墓と考えられています。

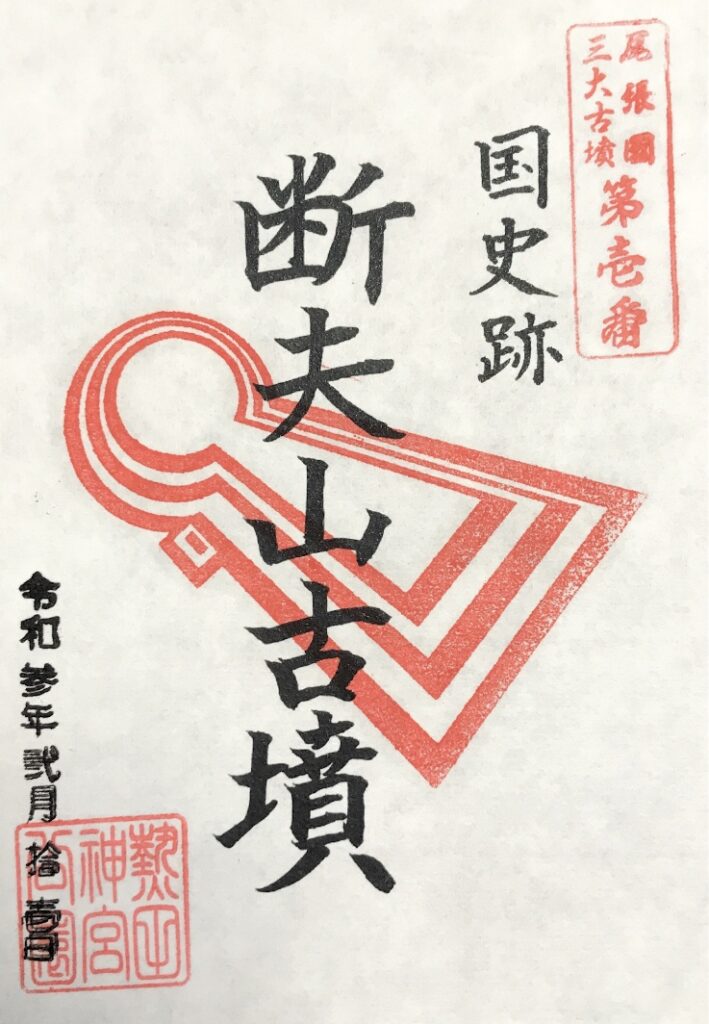

御墳印

- 書き置きタイプ

- 初穂料:300円

- 受付時間:9時〜17時

御墳印とは全国的にも珍しく東海地区では初めてだそうです。

名古屋市守山区にある白鳥塚古墳と犬山市にある青塚古墳と合わせて尾張國三大古墳と呼ばれていて御墳印をいただく事が出来ます。

さいごに

今回は名古屋市熱田区にある断夫山古墳とそこでいただいた御墳印についてまとめました。

私自身、今回の御墳印をいただくまで御墳印の存在を知らなかったのでこう言ったものがあることにビックリしました。

今回は以上です。

この記事以外にも自分で行った神社についてもまとめているのでご覧ください。

今回の記事についての感想などコメントして頂けると嬉しいです。

コメント